“跨界”李大西博士:一路前行,不改赤子心

新闻来源:深圳市潮汕青年商会 发布时间:2016年02月29日 我要分享

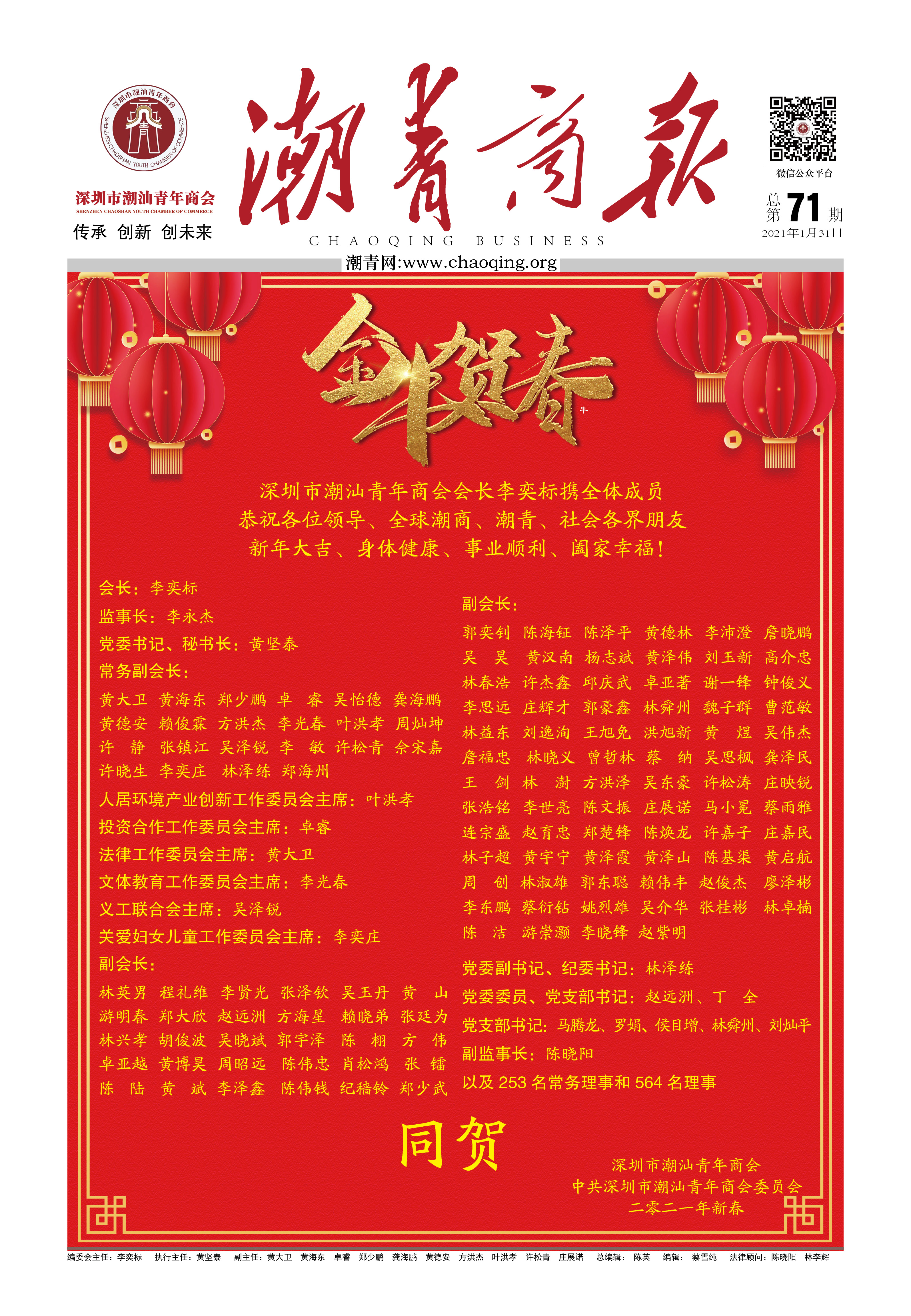

2008年,汪洋会见李大西

2008年广州市长张广宁聘请李大西为市长顾问-

2009年在中央组织部和李源潮部长讨论千人计划建议

潮汕大地,人才辈出。在人生不同阶段,李大西博士在不同跑道上切换,而且都出类拔萃。可以说,他的人生格局很大、看得很远,走了一条少有人走过的路,也为青年人提供了一个关于人生与事业的路径示范。

从物理学家到金融专家,再到活跃于中美两国科技、金融、创投界的社会活动家,纵观李大西的个人经历,可以用传奇来形容。或者说,他是玩“跨界”的一把好手。跨界,说的不仅仅是他留美30多年间职业、身份的几度转变,更重要的是,他始终以一种高眼界来看问题、分析问题,指引自己前行的道路。

2011年与成思危副委员长,诺贝尔奖得主恩格尔在创新与合作峰会上

跨界,辗转腾挪间的传承与升华

李大西1948 年出生在广东普宁。他少年聪慧,勤奋好学,对物理有着浓厚兴趣。1960年代的“文化大革命”使千万青少年失去了读书的机会。幸运的是,下乡4年后,他作为工农兵学员被推荐到华南师范学院(现“华南师范大学”)物理系就读,毕业后又如愿考取中山大学研究生,并于1980 年获得硕士学位。在中山大学学习期间,他就考取了公派留学资格。30年前,能公费出国留学者凤毛麟角,是精英中的精英。那时,中国改革开放的大门刚刚开启,欧美高校对中国高等教育状况知之甚少,李大西给美国两所大学写的求学信都石沉大海。徘徊中,李大西迎来了人生中最重要的一次机遇,他“赴京赶考”,参加中美物理研究生入学考试(CUSPEA)并获全国第二名,考取了“李政道项目”。峰回路转,他优异的成绩终于让美国哥伦比亚大学、耶鲁大学、纽约市立大学等名校抛出橄榄枝。在家乡,他也成了名人。

背井离乡对潮汕人来说从来都不是难事,外面的世界很精彩,虽然很多时候也很艰辛。此时李大西的心中满是兴奋,对大洋彼岸的生活充满了期待。

赴美后,他选择了纽约市立大学继续攻读物理专业。林立的高楼大厦,道路上如织的车流,还有那笔直平坦延伸向远方的高速公路,都给李大西带来视觉和心灵上的震撼,也让他更深切体会到繁华背后科技的力量。强烈的差距感给了他无穷的动力,他心无旁骛地学习、做研究,然而到了第三年,健康状况却出了问题。

有一天,李大西发现左耳听力似乎下降了。他很恐慌,后来去医院检查才发现听觉神经上长了一颗肿瘤。因为不想中断研究,他坚持先完成博士论文再做治疗,但家人、导师和同学都劝李大西尽早做手术。手术做得很成功,当时医生告诉他,如果在中国做同样的手术,死亡率高达25%。这个经历再次让李大西感受到,科技强大,对个人、对社会是多么重要。

康复后,李大西更加如饥似渴地学习。1985年,他获美国纽约市大学物理博士学位,之后历任加拿大麦基尔大学研究员,纽约市大学、纽约理工学院研究员和副教授。在理论物理领域,他一步步向巅峰迈进。与很多受李政道影响的中国学子一样,李大西对诺贝尔物理学奖也有野心,他选择当时理论物理界最热门的“超弦理论”作为研究方向,希望在短时间内取得突破。但做了几年物理博士后研究后,他遇到了瓶颈:牛顿、爱因斯坦等大家,除了自身极高的禀赋外,相关学科的发展,尤其是数学,为理论物理提供了重要的工具支持。一些顶尖数学家告诉李大西,要在他研究的“超弦物理”领域获得革命性成果,至少需要50年。这还是不确定的或然情况,也很可能坐50年“冷板凳”都得不到突破性进展。

作为研究者,李大西完全能理解这个残酷的现实。科学没有捷径可走,尤其是与理论相关的科研,几代人不停地试错,为那个最终摘取明珠的幸运儿铺路。但在情感和个人使命上,李大西无法接受这样的安排,机会成本太高了,人生就几十年,自己远渡重洋,身上的重托很多。

“为什么不睁开眼睛看看外面的世界呢?人生还有别的东西需要做。”

这是李大西当时的想法,但何去何从,他一时也下不了决心,人生之中,岔路很多,选择走上哪条路,结果可能天壤之别,但人生不可逆转,选择了就要笃定地往前。

在一次科普活动中,李大西就宇宙模型问题发表演讲。非常巧合的是,当时有一家金融猎头公司的负责人也在现场。活动结束后,他找到李大西,直截了当地说:“你既然能做研究宇宙空间的模型,当然可以做金融领域内的模型,而且不用等50年,几个星期就可以验证你的模型对不对。”

理论物理与金融看上去风马牛不相及,实际上,通过建模预测趋势,有共通之处。后来,李大西动心了。金融对一个国家的重要性一点也不比科技低。美国能长期雄霸全球,除了创新能力强、科技发达外,金融管理及运作也领先全球。刚刚改革开放、准备重新融入国际社会的中国,需要国际先进的金融理念及管理经验。综合权衡后,李大西决定到华尔街接受未知领域的挑战。

1991年,李大西进入所罗门兄弟公司,1993年转入雷曼兄弟公司。这两家都是华尔街知名的金融机构。世界上工商业领域内的重大动作,兼并重组等,背后其实都有金融力量在运筹和推动。

除了迅速掌握金融领域内的必备知识外,李大西如预期的那样,逐渐抓住了金融运作的本质,“理论物理做到一定阶段后可能就跟实验完全没有关系,而金融领域做出模型过几天就可以证伪或证实”。凭着智慧与勤奋,李大西坐到了雷曼兄弟公司助理副总裁的职位。在华尔街供职的华人很多,但跻身高管的很少。

转型成为金融专家后,李大西的主要工作就是为在世界各地的融资机会提供可行性研究。逐渐揭开华尔街的神秘面纱后,他对美国投资银行的运作机制有了深刻的认识。后来,在为中国企业管理者、有关政府机构官员做金融科普时,李大西经常提及某些案例。比如中国部分企业在海外上市,筹到了不少资金,但在股市中表现不佳,增加了后来者的难度。其中一个重要原因是,许多企业把上市作为终极目标,圈回股民的钱后就失去了进一步发展的动力。在国内企业纷纷去美国上市的那几年,国内一家报纸刊登过这样一篇报道:“到纳斯达克抢钱去”,说的是中国公司在美国借壳上市圈钱的故事。李大西看了这则报道很难过:国内政府和企业家对国际资本市场的理解太简单了,因为这种心态不仅把这家企业的信誉赔进去,而且极大提高了其他企业去美国融资的成本。当然,时至今日,这早已成了最基本的金融常识。

从物理到金融,在李大西的认识及行动体系之中,都是用“力”去改变未知世界。他这一步跨了10年后,人生又开始变轨了。

2001年,9·11事件震惊全球。美国社会各界不断反思:再强大的国家,再有看似密不通风的防御系统,也依然危机四伏;这些恐怖分子为什么会扭曲到攻击毫无利益关系的对象?国家之间、民族之间、不同族群与文明之间,裂痕与分歧是如何产生的?又如何弥合?

李大西当时的办公室就在世贸中心双子塔,被撞击倒塌前,它是全球地标。李大西近距离目睹了恐怖袭击,他有同事、朋友不幸遇难。他因为正巧没在办公室而躲过一劫。灾难给了李大西强烈的触动。李大西开始重新思考人生方向,他决定抓住时间去实现自己真正想做的事,影响更多人。2002年,李大西从雷曼兄弟辞职,开始专注打造平台,通过他于1997年发起组织的国际华人科技工商协会,推动科技与商业融合发展。

从雷曼兄弟公司辞职是李大西的第二次转身。巧合的是,间隔都是11年。加上后来的这一阶段,李大西称之为人生、事业经历的三个“11年”。

2015年,在第四个11年开始的时间节点上,李大西接受哥伦比亚国际大学的聘请,任该校校长。他感慨万分地向《时代潮人》记者描述自己不同人生时段的转变,“第三、第四个11年之间是一个比较平稳的过渡,因为我想做影响更长远的事。现在,我一方面推动国际华人科技工商协会发展,做风险投资,把国外先进科技引进中国,把中国市场推向国际。另一方面,我觉得,要提高中国的创新能力,教育和人才是最重要的,教育对中国而言是百年大计,是可以留下一个百年的基业,带着这个心愿,我接受了美国哥伦比亚国际大学校长的聘请,力推创新创业教育。第四个11年,基本上是我前面经历的一个自然延续。”

人生上半场,无论做理论物理研究,还是纵横华尔街做金融,李大西能实际影响到的人毕竟有限;步入知天命之年后,他对人生和社会有了全新的看法;9·11后,他致力于搭建平台,连接科技与工商、中国与世界,这既能更系统高效地整合转化他多年积累的资源,又可以在更高更广层面上造福更多人。

2013年李大西拜访卢瑞华老省长

跨界,跨越国界的拳拳赤子心

科学无国界,科学家却有国籍。李大西无论做什么、走向何处,他都心系祖国。无论是开始时的科技兴邦理想,还是后来转型成为金融家、社会活动家,祖国的利益始终是他考虑的一个重要因素。

李大西经常回中国考察,他深切地了解到,海外留学生群体是一个亟待开发的宝贵智慧资源。他认为引进国外资源,并不仅仅是融资,还应包括融智、外国公司的先进管理经验和寻求优秀合作伙伴。

1997年在台北举行的第二届世界华人物理学大会上,李大西碰到了朱棣文(他后来获得了诺贝尔物理学奖,当过美国能源部部长)。当李大西提出成立国际华人科技工商协会( CASB)的想法后,朱棣文也觉得很有意义。21世纪是中国的世纪,海外的中国人到底可以为中国做点什么? 李大西觉得可以从引进高新技术,特别是金融改革方面入手。

1999年,李大西与80名协会的核心成员成立了“科商协会海外创业投资公司”,主要目的是为希望回国创业的留学生和科技创业者提供援助。随着中国经济在全球崛起,越来越多优秀中国青年有机会去欧美发达国家求学。如何提高学成人才的回流率,这成为中国政府的重要课题。作为新中国成立后的较早一批留学生,李大西深知,中国海外留学生有爱国热情,但对于回国存在普遍顾虑,尤其是已经在国外扎根多年的。

李大西在多种场合谈到“哑铃”理论:留学生回国服务面临着家庭、待遇及工作条件等现实问题,二通过“科商协会海外创业园公司”,可以与国内高新技术开发区或高新企业建立合作关系,这就是“哑铃”理论,“一头在内,一头在外,两头紧紧相连”。

通过国际华人科技工商协会和科商协会海外创业园公司,李大西逐渐把他的构想付诸实践。

1998年,李大西协助广州市政府筹备全国首创的首届广州中国留学人员科技交流会,任筹委会副主任,并带领108个美国留学人员回国参加会议。这场活动获得了极大成功。

2000年,李大西与深圳市政府合资创办深圳留学生创业园,任副董事长,派出留学生任总经理,管理留学生创业园,已经成功孵化迅雷、朗科等800多个留学生高科技企业,建立了一套行之有效的孵化体系。

2009年起,李大西再次积极推动协会成员回国创业。在受到俞正声、张高丽、李源潮、汪洋等党和国家领导人接见时,他多次抓住机会提出关于引进人才和项目的重要建议。

在整合资源促进项目落地方面,这几年李大西马不停蹄地在中美之间穿梭。中国各地政府普遍有转型升级动力,与他们做多范围、深层次沟通,做好顶层合作框架设计,才能为后面的有序合作创造最有力的条件。

2011年10月在纽约,2013年12月在深圳,李大西主持召开中美合作与创新峰会,讨论了中美合作创新共同应对世界金融危机的方法,在中美政府和学界有较大影响。

2013年后,他又组织国际华人科技工商协会“中国梦”代表团访问广东、江苏、广西,受到热烈欢迎,受到胡春华书记、朱小丹省长、罗志军书记、彭清华书记等领导人接见,提议并推动成立了与美国名校康乃尔大学合资的深圳广大——康奈尔中美技术转移中心,推动中美创新合作。

李大西一直围绕“促进中美融合、科技与工商融合”在奔走,而且推进速度极快,他既熟悉科技语言,又深谙金融运作,更重要的是,在与各级政府部门打交道时,他又展现出了一位出色社会活动家的才能。

其实,在这一轮创新创业浪潮面前,李大西已经为中国金融领域内的改革发展多次提供专业意见。

1997年亚洲金融危机爆发前,李大西考察了很多亚洲国家,察觉到那种投资过热、股市泡沫的危险气息。回美国后他通过国际华人工商协会向中国政府提交了一封建议信,里面分析到亚洲金融危机会形成怎样的路径,提议“一旦风暴来临人民币不能随之贬值,让香港在回归的关键点上应提前做好准备”等等,这些建议对稳住国家经济起到了很大的帮助,他因此收到全国人大常委会的感谢函。

2005年,李大西出席“两会”,他带了一本国际华人科技工商协会对中国“第十一个五年规划”的建议书,以侨胞身份向祖国建言献策。这本180页的建议书由他组织协会20位专家合著而成,作者都是中国留学精英或海外对华友好的国际知名专家,内容涉及科技创新、教育和生产安全等12个方面。近10年,中国从经济、科技,到民生等方面的重要改革,有很多理念与建议书中提及的方向一致。

“海外侨胞既熟悉国内情况,看中国问题的角度与国内又有不同,能为政府献策建言,是我们海外侨胞的一件幸事。”李大西也曾提及,他策划的建议书中的很多内容,已经被政府引入到治国理政的具体实践之中。

从2008年起,为应对世界金融危机,李大西组织协会专家一起向中国政府有关领导提出建议,并奔走世界各地,做演讲,写文章,参加有关研讨,深入探讨金融危机的根源,教训和应对方法。

李大西在促进中美交流、科技引入、金融改革等方面所做的贡献,得到了中国政府和民间的高度认可。江泽民、胡锦涛、朱镕基等往届领导人多次接见并肯定他为祖国所做的工作。

1999年,李大西应邀参加国庆50周年观礼;2009年,他又应邀参加国庆60周年观礼。2015年,他作为海外华人华侨代表再次获邀参加“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”阅兵式观礼活动。

在美国生活了几十年,李大西感受最深的是,在美国人眼里,你永远是个中国人。

“只有发奋图强,才能站稳脚跟;只有祖国强大,你才是一个人!”李大西多次在不同场合寄语年轻留学生。

2013年在广州李大西,率领国际华人科技工商协会代表团访问广州,会见胡春华书记,朱小丹省长。蒙代尔教授等代表团成员参加会见。

跨界,跨不出的潮汕情结

与很多潮汕海外游子一样,李大西对潮汕家乡有着浓厚的故土情结。虽然他和妻子、孩子都在美国生活,但每逢重要的传统节日,如春节、清明,他都会尽量安排时间,回到家乡,与家乡的亲人叙叙亲情。对于家乡的发展,他也提出了许多建设性的意见和建议。

李大西先后踏足汕头市区和南澳等地,探讨合作项目。当得知汕头市委市政府正积极引导海内外潮商,共同发起设立潮商投资发展基金,力争首期募集资金超过200亿元,实行现代的管理制度和运作方式,规划投资经营一批有发展前景、符合城市发展方向的项目时,李大西高度赞赏:“这与我的想法不谋而合,我们正计划联合有实力的潮商,设立潮商基金,投资潮商企业,发展潮汕经济。”谈起自己的“看家本领”,李大西说,近年来汕头涌现出大批发展良好的企业,部分企业已经上市,但企业上市的工作力度还不够,还可以再加快。目前潮汕地区特别是汕头的民营企业非常发达,不仅企业自己可以争取上市,政府也可以在这里面做“推手”,创造条件让更多的企业上市。“上市的企业才能突破发展的瓶颈,更好更快发展。”

李大西一再强调人才对潮汕地区发展的重要性。在接受媒体采访时,李大西指出,汕头有很多优势,特别在新能源、新技术、医药产业上有一定的基础,可以创新思路引进项目加快发展,如南澳可以引进高空风能项目进行绿色发电。目前很多潮商企业在科技创新上的投入,远不及在营销方面的投入多,“企业要发展,人才是第一思维,汕头民企做强做大必定要突破‘传统家族企业’这一想法,用高素质的人才队伍推动企业发展。”

2013年,在第五届粤东侨博会海外知名潮籍学者系列讲座中,李大西作了题为《创新与合作:准备第三次工业革命的到来》的主题演讲。他认为,教育、人才和创新精神是潮汕崛起的关键,汕头要紧紧抓住汕头大学和以色列理工学院在汕合办广东以色列理工大学的契机,着力提升创新能力,为汕头的产业转型升级发挥更大作用。李大西接受媒体采访时说,潮汕人的数量在全世界比例不大,但这个族群的经济成就非常有名,关键就在于潮汕人具有很强的创新意识。由于潮汕地区资源少,潮汕人只能开动脑筋想办法致富,因此我们一直以来就有创新的传统。在汕头加快发展、振兴发展的关键时期,更应发挥优良传统,培养创新意识和创新能力;同时,政府应从硬件、软件等各方面,为具有创新精神的人才创造环境,吸引更多人才留在这片土地,为家乡贡献力量。

李大西对潮汕文化也有自己的见解:“潮汕文化需要大家的共同努力,群策群力才更有发展。至于做法,我认为第一是重视教育,延续传统。我们潮汕地区历来重视家学、重视育人,从潮汕古人尊崇韩愈以及培养了一批大师级的当代人物等迹象可以看出,潮汕人从骨子里是尊重知识的,但现在潮汕的教育优势不明显了,要加大力度,保证教育的质量。第二是重视文化艺术的发掘与发扬,比如潮州音乐、潮州戏、潮州菜等,这些宝贵的文化艺术必须发扬光大,不能在我们这一代的手里毁了。”

传播传承潮汕文化,潮汕地区再发展腾飞,关键在于青年一代。李大西一向关注潮青,他曾寄言潮青要抓紧时代赋予的机会,努力学习,实现跨越式发展。浓浓故乡情,拳拳赤子心。李大西一步一个脚印,数次转身,数次“跨界”,不变的是铭刻于心的赤诚,对祖国的热爱,对故乡的眷恋。一路走来,身上带着无数的光环的他却风轻云淡,他说:“人总是要做些自己想做的事情,总要做些对这个社会、对这个世界有意义的事情,我只是尽自己的能力去做。”在喧嚣中回归本真,或许正是他所追寻的生命价值。

和胡春华省长谈三鹿问题

贴士

建言献策,论道中西

在美国生活那么久,一个很深的感受就是,虽然已经进入美国主流社会,但无论如何在内心里我还是一个中国人。所以,祖国的发展和强大是我们每一个在海外的华侨华人的坚强后盾!

艺术和科学的共同基础是人类的创造力,如一个硬币的两面,艺术和科学都源于人类活动最高尚的部分,都追求着深刻性、普遍性、永恒。优秀的艺术可以激发人们的情感,去从事创造性的思维和实验;科学的理论和智慧也可以从形式到内容去丰富充实艺术的创造力,使艺术达到一个新的更完美的境界。

金融创新是一把双刃剑,总的来说,金融创新对整个世界的发展特别是在促进美国的金融发达方面起到很大的作用,功不可没。中国要发展,金融创新必须进一步加强,而不是走倒退的路。

创客跟创业不是一码事。现在中国有些人把创客和创业当成一码事了。创客是什么?创客是从美国过来的,maker,就是自己做东西。创客和创业是有关联的,有的创客可以变成创业者,像乔布斯,但是有的创客只是自己的一个爱好。我是鼓励他们做创客,不等于一定要去创业。

我对哥伦比亚国际大学的愿景是办成华人主导,世界顶级的创新一流小而美的大学,希望培养出一流的企业家、创新人才、创业人才和创客,因此我们还需要加强科学的教育、艺术的教育、人文的教育。

我认为华侨试验区首先要突出华侨“侨”的特点,要吸引潮州华侨。其次要强调创新。在金融创新方面,我们潮州的华侨就已经有很多好的先例,一定要强调金融创新才能吸引人才,这里作为一个华侨平台,没有钱很多事情都很难做。另一个创新是科技创新,必须把这点作为一个重点来抓,既要往全世界吸引人才,也要充分发挥本地自己的人才优势。

潮商是很会做生意的,老一辈潮商很懂得如何回馈社会,有很多优秀榜样。现今的年轻人在市场压力下迸发出来的能量可能会胜于老一辈,但在道德、商业礼仪、商业规则方面则少了些顾忌,有点像赌博一样,这并不好。

——国际华人科技工商协会主席、哥伦比亚国际大学校长李大西