最热血最折腾 清华大学校长们和他们的一班院士学生

新闻来源:中国青年网 发布时间:2015年03月31日 我要分享

中国青年网北京3月31日电 (记者 杨月 隗功臣)清华大学校长换帅,又一次让这座百年名校走到了聚光灯下。无论炮火纷飞的战争年代,还是百废待兴的建国初期,或国家发展日新月异的新时代,清华的历任校长们都肩负家国使命,培养出一批又一批精英学子。

从1928年正式更名为国立清华大学至今,清华大学先后共有十几位校长,在清华大学校史馆,我们找到了其中一些校长和他们培养的院士学生的故事。

“最开创”校长:罗家伦

罗家伦,1928年~1931年任清华校长,共培养院士6人。从他就任校长起,清华开始招收女生,广罗人才并加大基础建设。中国核武器研究实验工作的开拓者王淦昌就是他的门生。

清华大学校史馆展出的罗家伦展板。中国青年网记者 隗功臣 摄

“最折腾”校长:梅贻琦

梅贻琦,1931年~1948年任清华校长,共培养院士75人。抗战爆发后,清华先后迁至长沙、昆明。“最折腾”却挡不住院士学生“高产”:“三钱”中的钱三强、钱伟长,以及知名历史学家吴晗、社会学家费孝通等都是他的学生。

清华大学校史馆展出的梅贻琦展板。中国青年网记者 隗功臣 摄

“最砥柱”校长:冯友兰

冯友兰,1948年~1949年任清华校长,共培养院士8人。临危受命、砥柱中流是清华校史对冯校长的评价,“两弹一星”杰出贡献者黄祖洽、与华罗庚一起荣获1978年全国科技大会重大科技成果奖的万哲先都是他的学生。

冯友兰纪念馆展出的冯友兰(前排右二)与清华大学外语系师生合影。图片来源:冯友兰纪念馆网站

“最热血”校长:蒋南翔

蒋南翔,1952年~1966年任清华校长,共培养院士75人。蒋南翔是“一二·九”运动的重要领导人之一,为唤起全国爱国学生奋起抗日救亡作出很大贡献。60年代初建设我国第一座核反应堆工程的潘际銮就出自他的门下。

清华大学校史馆展出的蒋南翔展板。中国青年网记者 隗功臣 摄

“最团结”校长:刘达

刘达,1977年~1983年任清华校长,拨乱反正,凝聚人心,团结师生们一起走出困境。他大力加强学科建设,先后建立了应用数学系、经济管理系等。建筑技术科学专家吴硕贤、国家重大科学研究计划项目首席科学家隋森芳都是他的学生。

清华大学校史馆展出的刘达展板。中国青年网记者 隗功臣 摄

“最发展”校长:高景德

高景德,1983年~1988年任清华校长,当时清华正从巨大破坏中恢复元气,他力推在全国率先成立研究生院,大力发展研究生教育。高功率微波专家、国家863高技术803专家组组长、总装备部科技委员会主任刘国治就是高校长时期的研究生。

高景德在会议上发言。图片来源:清华大学网站

“最固本”校长:张孝文

张孝文,1988年~1994年任清华校长,推行以提高教学质量为中心的各项改革和建设,大力推动科研工作,他在任期间,清华科研项目、经费、成果和获得国家级奖励的数目均有较多增加。2008年回清华任教的国际著名结构生物学家、前美国普林斯顿大学终身讲席教授施一公就是张校长的学生。

张孝文(中)到浙江万里学院视察。图片来源:浙江万里学院新闻网

“最科研”校长:王大中

王大中,1994年~2003年任清华校长,主持设计与研制成功5兆瓦低温核供热堆,该堆是世界上第一座建成运行的壳式核供热堆,该项目获国家科技进步一等奖。41岁成为中国工程院最年轻院士的动力与电气工程专家马伟明就是王校长的学生。

王大中在接受采访。图片来源:清华大学网站

“最爱才”校长:顾秉林

顾秉林,2003年~2012年任清华校长,顾秉林认为,研究型大学把知识的创新、观念的创新当作最根本的任务和目标来追求,他常说,“一个人如果不爱他的国家,也就失去了原动力。”他广揽名师,在他的推动下,清华成功引入了姚期智教授、钱颖一教授等一大批国际知名学者。

顾秉林在会议上。图片来源:清华大学网站

“最跳跃”校长:陈吉宁

陈吉宁,2012年~2015年任清华校长,3年内从正厅级跳到掌舵环保部的正部级职位,可谓“最跳跃”。作为清华大学环境科学与工程系前主任的他,直到当上校长还坚持带研究生,是绝对的“专家型官员”。

陈吉宁在记者会上。图片来源:中国网

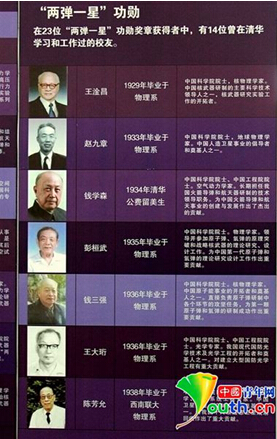

“今天你以清华为荣,明天清华以你为荣。”院士学生们也不断用科研成就的累累硕果为母校增光添彩。23位“两弹一星”功勋奖章获得者中,14位曾在清华学习和工作过。自2000年至2012年,22位国家最高科学技术奖获得者中,先后有8位清华校友获得该奖。

清华大学校史馆展出的“两弹一星”功勋中的清华校友。中国青年网记者 隗功臣 摄

清华大学校史馆展出的国家最高科学技术奖获得者中的清华校友。中国青年网记者 隗功臣 摄

太多的校长和老师,矢志不移地谱写了一曲又一曲理想和责任之歌,漫步在清华园里,似乎还能隐约听到他们振臂高呼的呐喊声、奋笔疾书的写字声……而这一切都在潜移默化中阐述着清华人的共同心声——自强不息,厚德载物。